Contenuti di questa pagina

Acquisizione e apprendimento linguistico: che differenza?

Ben prima di iniziare ad insegnare inglese ai bambini, sono sempre stata colpita dalla straordinarietà delle capacità linguistiche dei bambini: la loro comprensione del mondo circostante, considerando la scarsezza degli strumenti a disposizione, è assolutamente stupefacente.

Un neonato, pochi istanti dopo essere venuto alla luce, fissa la madre.

Sa cercare istintivamente i suoi occhi: questo ogni madre lo sa. Il primo sguardo dopo avere partorito è una delle cose più pazzesche che credo di avere vissuto.

Ciò che invece ho letto nei libri, è che i bimbi non solo fissano lo sguardo sugli occhi ma osservano anche la bocca della mamma. Sono stati condotti degli esperimenti in materia: i bambini appena nati hanno ancora una vista imperfetta, ma sono attratti esattamente dalle forme dei visi, ed in particolare gli occhi e la bocca.

Pochi giorni fa, anche sul Corriere avevano dato spazio alla canzone che “scientificamente” fa ridere i bambini: voce femminile, tono alto, ritmo veloce. Tutti i bimbi del mondo, sono attratti da queste cose: non è un caso, tutte queste evidenze mostrano ciò che Noam Chomsky chiamava LAD, ovvero Language Acquisition Device.

I bambini sono programmati per cercare, guardare, ascoltare ciò che permette loro di imparare il linguaggio, e la nostra storia evolutiva ha selezionato come maggiormente efficiente:

- l’attenzione per la voce femminile (ed in primo grado materna),

- la ricerca dei volti

- l’attenzione per i movimenti labiali, la memorizzazione delle sequenze ritmate.

I bambini sono programmati per imparare le lingue

Chimsky, grandissimo linguista americano, ipotizza un vero e proprio software nativo nel cervello di ognuno di noi: il L.A.D. : Language Acquisition Device.

Come possiamo spiegare il LAD di Chomsky? Io direi, come una specie di software. Un software molto potente installato nel cervello del bimbo, e destinato a fare apprendere il linguaggio.

Chomsky ha insistito sulla componente “innatista”, come se il semplice possesso innato di questo software bastasse a garantire l’efficace apprendimento della lingua.

Gli studi più recenti, invece dimostrano l’assoluta necessità dell’interazione con l’ambiente perché questi meccanismo funzionino. Tutti nasciamo con questa innata capacità di imparare le lingue, ma solo se il bimbo viene adeguatamente stimolato allora la potenza si tramuta in realtà.

L’efficienza del LAD non è determinata principalmente dalla genetica, bensì dallo scambio con l’ambiente circostante. Di tutte le nostre abilità, forse il linguaggio è quella che più deve all’influsso delle persone e situazioni con cui il bambino interagisce.

Tutti i bimbi del mondo potenzialmente possono imparare qualsiasi lingua. La loro attenzione è rivolta ad ogni suono verbale. In realtà, già alla nascita i bambini riconoscono la voce materna e sono orientati verso di essa (l’udito si sviluppa precocemente in gravidanza).

Dalla nascita, ed in particolare dagli 8 mesi di vita in poi, il bambino però comincia a specializzarsi, ovvero a discriminare i suoni distintivi dell’idioma materno ed ignorare quelli che invece non sono “suoni linguistici” pertinenti.

E’ la prima attenzione selettiva: i “rumori” o comunque suoni non adatti alla comunicazione vengono esclusi dal contesto, per dare la massima attenzione a quelli invece significativi.

Mano a mano che il bambino accresce la sua competenza comunicativa nella lingua materna, perde la capacità di ascoltare (e quindi discriminare e riprodurre) i suoni delle altre lingue. Non vi sfugga che ciò accade in concomitanza con il plasmarsi del cervello, che si specializza, perdendo delle cellule e rafforzando invece le “vie” utili. Questo è un meccanismo indispensabile per apprendere.

Entro i 12 mesi maturano le “aree persilvane” del cervello, deputate alla identificazione dei fonemi e alla combinazione verbo – motoria: in altre parole entro l’anno di vita maturano le arre celebrali che permettono di riconoscere i suoni linguistici e riprodurli.

Questo NON significa che i bambini parlino, ovviamente: è una fase silente, ovvero si stanno preparando le strutture cerebrali che permetteranno l’esordio del linguaggio, ma per moltissimo tempo il bambino immagazzinerà molto più di ciò che è in grado di dire.

Entro i 24 mesi maturano le aree marginali posteriori ed anteriori del cervello, ovvero il bambino comincia a porre le basi “formali” del linguaggio: il codice semantico e l’intelligenza simbolica.

Il suo parlottare non è solo imitativo: un vero e proprio repertorio “consapevole” va formandosi (le parole non sono che simboli per le cose attorno a lui!). Inoltre nuove e ben più articolate competenze per le attività verbali maturano, sia a livello di schemi motori che di acquisizione di suoni.

Volevo ringraziare Open Minds per il lavoro che stanno facendo in questo periodo , di grande supporto e aiuto per insegnanti e genitori. Le attività sono varie, ricche e strutturate benissimo. Grazie!

Alessandra Alba

Il cervello bilingue

Questa è la fase in cui, se un bambino viene esposto contemporaneamente a due lingue, il suo cervello sarà “un cervello bilingue”, ovvero diverso per “forma” rispetto a quello dei coetanei monolingui. Considerate che i bambini hanno ovviamente un solo sistema di lavoro , quindi “caricare” contemporaneamente due lingue è molto impegnativo.

Per questo, il bambino bilingue (bilinguismo contemporaneo) utilizza aree del cervello più ampie per immagazzinare i due distinti sistemi.

Le capacità del cervello bilingue (il cosiddetto “vantaggio bilingue“) sono note. Tuttavia, non devono perdersi delle consapevolezze al riguardo:

- il lavoro di imparare due lingue è faticoso e deve essere aiutato: se è vero che ognuno di noi ha una innata capacità di insegnare ai bambini (siamo programmati geneticamente per questo, come i piccoli sono programmati per imparare) è anche vero che bisogna mettere il massimo dell’attenzione quando si introducono i bambini al bilinguismo. Bisogna sapere che stiamo sottoponendo il loro cervello ad uno sforzo, e garantire quindi stimoli di alta qualità, sufficientemente costanti e consistenti.

- Bisogna dare loro un modo efficace per distinguere le due lingue (è vero che molti bimbi “distinguono” da soli le due lingue, ma questo è un ulteriore lavoro di cui si carica il loro cervello: prende anni e molti errori). E’ vero che , specie all’interno delle comunità bilingui, è normale che i bambini siano esposti a lingue “miste”, tuttavia io consiglio di organizzarsi in modo tale che le due lingue siano nettamente distinte (ovvero una persona deputata parla sempre in una lingua al bambino, senza mischiare, o si parla in una data lingua solo in un dato contesto) fino a quando il bambino non ha acquisito chiaramente la distinzione tra le due lingue.

- Bisogna comunicare con i bambini ed essere attenti ai loro bisogni a prescindere dall’obiettivo del bilinguismo. Benessere complessivo e in particolare comunicativo: questa è la prima chiave per chi si pone in contatto con il bimbo. Ciò significa rispettare le forme, le tappe, le capacità del piccolo, senza forzare. Bisogna avere pazienza.

L’acquisizione linguistica è un meccanismo largamente inconscio: i risultati sono duraturi, ma i tempi dilatati. Il bambino bilingue comincia mediamente a parlare più tardi rispetto ai coetanei, e potrebbe iniziare a parlare in una sola delle due lingue. A quel punto il genitore potrebbe pensare che “non è servito a nulla”. Non è così: si deve avere pazienza e insistere con rispetto e dolcezza.

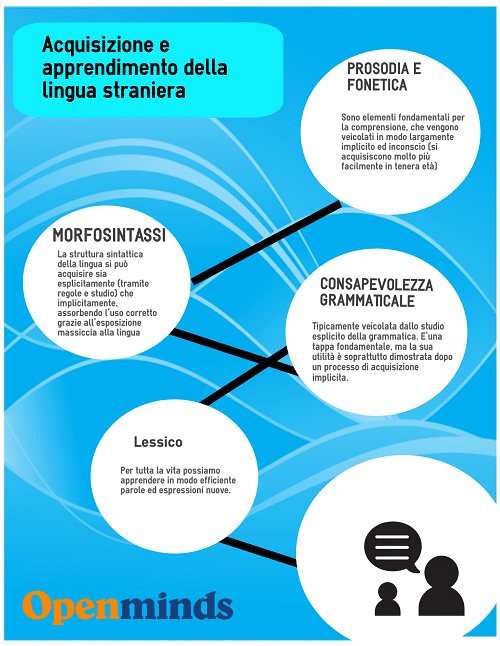

Apprendimento linguistico vs acquisizione linguistica

Ho visto fare cose che a mio avviso sono sbagliate, come iniziare precocemente dei programmi basati non sull’acquisizione linguistica spontanea, bensì sull‘apprendimento.

L’apprendimento linguistica, a differenza dell’acquisizione, si basa sull’insegnamento esplicito. L’apprendimento è quando “mi metto ad insegnare” qualcosa al bambino, strutturando l mio intervento e la mia interazione con lui in modo da insegnare alcune parole (ad esempio).

Se l’intervento è fatto bene ed il bambino è disposto, indubbiamente l’apprendimento è assai più veloce dell’acquisizione e porta alla verbalizzazione molto prima.

Io non demonizzo l’apprendimento, tutt’altro: ci sono dei protocolli negli asili bilingui (ad esempio, la ripetizione di routines in inglese, che permettono di ripetere ogni giorno stringhe di “linguaggio prefabbricato” , come abbiamo descritto nell’articolo inerente al Circle time) che sono creati per questo e sono assolutamente positivi.

Dico che i genitori dei bambini devono essere consapevoli che per imparare le lingue ci sono due modalità:

- l’acquisizione: lenta, inconscia, profonda, determinata da tantissimo input in entrata e tempi di maturazione lunghi

- l’apprendimento: consapevole, più veloce, meno profondo, determinato da un intervento mirato e consapevole

Quando impariamo le lingue (incluso la lingua madre) usiamo entrambi. Ma ciò che ci porta a sentire nostra una lingua è il processo di acquisizione.

Come insegnare l’inglese

Vediamo ora delle modalità per proporre l’inglese i bambini.

Si impara meglio tramite esempi, perché l’esempio innesca l‘imitazione. L’imitazione è un comportamento a cui siamo evolutivamente e innatamente portati: il bambino imita la madre ed il fratello maggiore, come poi successivamente è portato ad imitare il docente ed il compagno piu’ esperto.

Il bambino imita per il puro piacere funzionale di farlo: provare ad imitare nutre il suo desiderio di provare a “fare come” l’interlocutore, ed il riuscire (anche parzialmente) nei tentativi lo motiva a provare e riprovare con piacere sempre maggiore.

Il piacere stesso della operazione, senza alcuna altra gratificazione estrinseca, è il primo motore della motivazione che porta ogni infante allo strabiliante successo di imparare a parlare, camminare etc.

Siamo programmati per imitare ciò che fa il nostro modello, non a fare ciò che siamo “addestrati a fare”, tanto meno addestrati verbalmente. L’apprendimento si basa e si nutre di imitazione, non di istruzione sulla base di spiegazioni.

L’esempio(anche linguistico) modella il comportamento

Siamo programmati per imitare e l’imitazione “vera” (cioè non guidata da un addestramento esterno) ha la straordinaria capacità di modellare il comportamento futuro del soggetto. Il bambino imita per potere applicare, la concretezza e la finalità dell’esempio, che deve essere “provato” in vivo in una situazione concreta, sono fondamentali perchè la strategia abbia un esito positivo.

Alle scuole primarie si insegnano non regole di grammatica, ma funzioni comunicative. Ed è giusto che sia cosi! Ma perché questo sia efficace, è necessario che la funzione comunicativa appresa venga immediatamente tradotta in veri giochi di ruolo, che permettano ai bambini di applicare e generalizzare quanto hanno imparato.

Grazie ai neuroni a specchio e la loro azione , che ci spinge ad imitare ma anche a anticipare ed interiorizzare l’azione che vediamo svolgere, siamo in grado di imparare non solo quando agiamo in prima persona ma anche quando guardiamo gli altri agire. Immergendosi in un gioco di ruolo, quindi, diamo al cervello molti utili segnali, che si traducono in un apprendimento più veloce ed efficace rispetto alla lezione frontale.

L’apprendimento linguistico da esempio: un atto circolare

L’apprendimento efficace da esempio, ovvero la buona imitazione, è un atto circolare.

Il bambino vede, cerca di riprodurre, applica quanto ha imparato, generalizza quanto ha imparato in situazioni piu ampie, e cerca attivamente situazioni nelle quali può provarsi con le sue nuove competenze.

Quindi, il bambino che ha trovato sicurezza in una situazione “protetta” , poi va a cercare autonomamente contesti “naturali” per praticare quanto imparato! Questo è esattamente il fine dell’insegnamento: fare in modo che gli alunni cerchino attivamente situazioni nelle quali applicare (senza la guida del docente) le competenze apprese e acquisite.

Come il genitore, il fine del buon insegnante è di essere progressivamente sempre di più sul fondo….e che le competenze insegnate prendano a vivere senza la sua guida, supporto, controllo, giudizio, commento.

L’importanza del feedback da parte dell’ambiente

Se ciò che ha implicitamente imparato “non funziona” (non riceve un feed back positivo dall’ambiente), viene abbandonato. Se riceve un feed back positivo dall’ambiente, viene consolidato con l’uso e generalizzato.

La pratica e il responso “sociale”è fondamentale, sia per consolidare le informazioni corrette ed integrarle, sia per scartare le informazioni scorrette, quindi bando alla lezione frontale. la lezione deve essere molto interattiva e permettere a tutti di mettere in pratica ciò che si è appena imparato.

La motivazione si crea nel processo, che in un certo senso alimenta se stesso. Quando impariamo, vogliamo imparare sempre di piu perchè imparare provoca naturalmente piacere. Cosi, anche l’interazione con l’ambiente.

E’ una ottima idea, da questo punto di vista, creare delle situazioni che “socializzino” l’apprendimento. Giusto alcune idee:

- Potete creare delle situazioni teatrali con un pubblico (classe)

- Potete filmare i role-plays (in modo che con il montaggio si cancellino gli errori, che possono creare imbarazzo) e mostrarli nella classe e ai genitori, o ad altre classi (incrociare questa pratica)

- Potete creare delle situazioni e provarle “in vivo” (ad esempio, al supermarket)

- Potete invitare un madrelingua in classe per il confronto su alcune situazioni, e passare sotto la sua guida dall’imitazione, alla pratica.

Confrontarsi con un pubblico o comunque con una situazione più ampia e complessa può essere motivante ed interessante per i bambini.

Ambiente vs mediatore

Tuttavia, possiamo imparare molto meglio quanto l’ambiente “ci insegna” se c’è una mediazione: se il bambino si trova davanti ad uno stimolo troppo complesso per essere compreso, non c’e’ possibilità che sia incamerato.Il genitore, nel suo ruolo di “tutor” (o mediatore) rende il bambino in grado di acquisire le informazioni tramite queste operazioni:

- interessa il bambino alla informazione: senza attenzione non c’è la possibilità di imparare. Spesso si sente dire che i bambini imparano anche senza prestare attenzione. Non è cosi: si sta confondendo l’assenza di attenzione con il fatto che il bambino rivolge attenzioni di durata molto breve, perché non ha ancora appreso come focalizzarsi sulle cose in vista di un obiettivo e quindi come selezionare lo stimolo a cui rivolgere l’attenzione tra i tanti che lo colpiscono. ma non vuole dire che sta imparando “automaticamente” , senza prestare attenzione, perché senza la dovuta attenzione non si impara nulla. Sappiamo che siamo in grado di cogliere meglio ciò che ci aspettiamo, quindi compito del tutor/mediatore (genitore, docente etc) sarà presentare l’informazione in modo che poi la mente sia pronta a notarla e coglierla al meglio. Potrebbe avere bisogno di fare questa operazione molte volte proprio perché (specie nei bambini piccoli) le informazioni competono tra di loro per l’attenzione. Potrà usare vari stratagemmi per attirare l’attenzione del bambino sulla informazione che vuole presentare, come ad esempio la voce, la mimica, il gesto, un supporto iconico o uditivo….

- semplifica l’informazione: se è un processo, riduce le alternative, per rendere più facile per il bambino addentrarsi nel problema. Lo presenta in modo lineare, cerca di coinvolgerlo da subito, creare aspettativa ma spiegando di cosa si tratta. Infine, è ciò che si fa quando si scrive un abstract per un testo scientifico. Si dovrebbe farlo a maggior ragione con i bambini piccoli: spiegare che cosa si andrà a fare, coinvolgerli tramite una breve presentazione chiara nel vivo dei contenuti. Ci sarà tempo per approfondire. La presentazione deve essere lineare, chiara, coinvolgente.

- guida l’attenzione: specie se si ha a che fare con dei bambini, si deve preveder il punto in cui cadrà l’attenzione, e pensare ad espedienti (cambio di ritmo? accorgimenti di tono, supporto, mimica?) per mantenerla viva

- modulare la difficoltà: la sfida a parole piace a tutti, ma la prima introduzione a qualche nuova attività deve essere semplice, un pochino più’ semplice rispetto alle capacità del bambino. Quando sarà sicuro, potrà essere intrigato dalla sfida.

- evidenziare gli aspetti cruciali: sta al mediatore sottolineare che cosa il bambino ha fatto, attirare l’attenzione sugli aspetti unificanti, o significativi, che possono essere sfuggiti al bambino nel processo del fare.

Vi piace questo articolo? Iscrivetevi alla newsletter e ricordate la nostra formazione per docenti di inglese

Lascia un commento